Omicron新變體傳染性及免疫逃逸增強,最終解藥何在?

導讀:作者:返樸自去年底新冠病毒Omicron變異株出現之后,新的亞系毒株層出不窮,引發了世界各國又一波疫情高潮。不過,Omicron及其亞系所造成的重癥率和死亡率相

作者:返樸

自去年底新冠病毒Omicron變異株出現之后,新的亞系毒株層出不窮,引發了世界各國又一波疫情高潮。不過,Omicron及其亞系所造成的重癥率和死亡率相較于此前的新冠原始毒株和Delta變異株來說都大幅下降了。這些新變體的傳染性和逃逸抗體中和的能力較過去大大增加,幸運的是,每個人做好防疫三件套,便可以將感染風險降到最低。

瘋狂突變

近半年來,科學家們找到了多個新冠病毒Omicron變異株的亞系毒株。其中BA.4、BA.2.12.1、BA.5首先在南非和美國發現,導致當地確診病例再度上升。這些Omicron新亞系的免疫逃逸能力變得更強,到目前為止,還不清楚這些新的亞型毒株會不會像之前的BA.1和BA.2那樣,在去年冬季造成全球范圍內的感染病例數激增。

威爾·康奈爾醫學院(Weil Cornell Medicine)的免疫學家John Moore稱,沒有必要驚慌,這些新毒株固然會帶來新的麻煩,但沒有證據顯示它們比先前的Omicron毒株更危險或更具致病性。且接種過疫苗或曾感染過新冠病毒后,仍可以降低大多數新亞系造成的重癥率。不過,新的亞系可能會改變制藥公司發布針對特定亞系疫苗的計劃[1]。盡管南非和美國的感染人數和住院人數都在增長,但研究者認為,特定變異亞系造成的一波波感染將變得越來越可預測。

新冠病毒Omicron變異株(B.1.1.529)最初于 2021年11月在博茨瓦納發現,很快又在南非發現[3]。Omicron復制的速度比Delta變異株快,二次感染率也更高。有一項在卡塔爾的研究顯示,相比首次感染的人,得過新冠的人再次感染Alpha(B.1.1.7),Beta(B.1.351)和Delta(B.1.617.2)的風險會降低85%到90%,而再次感染Omicron的風險只降低了56%。人們還不清楚Omicron是否本身就具有更強的傳染性,但目前有尚未發表的體外研究顯示,相比Delta,Omicron偏好在鼻腔上皮細胞和支氣管組織中復制,這可能是它傳染性更強的原因之一?[6]。另外,Omicron的感染癥狀相對不那么嚴重,一項英格蘭的分析顯示,感染Omicron的住院和死亡風險大概為Delta的1/3。[2]

Omicron變異株出現后不久,大約同一時間,它的兩個亞系毒株BA.1和BA.2也在南非被發現,BA.2一出現就迅速取代了先前流行的BA.1。2022年1月,BA.2首現美國;3月開始在上海發現的大規模感染也正是BA.2引起。與一開始最初版本的新冠病毒(SARS-CoV-2)相比,BA.2和BA.1共同擁有32個突變;BA.2另外擁有28個有別于BA.1的突變,其中一些突變位點所在的基因片段正是負責編碼受體結合域(receptor binding domain,RBD)的,會影響病毒與宿主受體的結合。因為核酸檢測結果難以與Delta的檢測結果區分,BA.2又被稱為“隱形Omicron”(stealth Omicron),其傳染性比原始版本強大概1.5倍。截止到4月中旬,BA.2感染病例占到美國全部新冠感染病例的90%,但并沒有造成新一輪大幅度傳播,部分是因為先前BA.1感染帶來的免疫保護。

今年4月,紐約又發現了Omicron毒株的BA.2.12.1亞系,它和BA.2親緣關系密切,但傳染性還要強25%。4月30日,我國國內發現首例BA.2.12.1感染者,為廣州的境外輸入病例[8]。根據美國CDC于5月17日發布的數據,BA.2.12.1感染現在占到美國所有病例的48%。CNBC(美國消費者新聞與商業頻道)則報道稱,截至5月11日,BA.2.12.1已經出現在23個國家[12]。

然而,Omicron并沒有停止變異,更沒有停下傳播的腳步。4月29日,我國國內發現首例BA.5感染者,為上海的境外輸入病例,該病人已于5月12日恢復健康[10];5月4日,又發現首例BA.4感染者,為廣州的境外輸入病例[9]。

實際上,早在今年1月,BA.4和BA.5就在南非露出苗頭,但病例激增是最近才發生的:從4月17日到5月7日,每日確診病例數暴漲了10倍(從每日千例漲到了每日萬例),可見這兩個亞系比BA.2更具傳染性。南非約翰內斯堡金山大學(University of the Witwatersrand in Johannesburg)病毒學家Penny Moore說:“南非的疫情肯定是死灰復燃了,而且看起來完全是BA.4和BA.5驅動的。感染人數又爆增了。單單我實驗室里面就有6名學生生病請假。”截至5月17日,除南非以外,全球已有17個國家出現BA.4感染,總計不超過700例;有16個國家出現BA.5感染,總計不超過300例。

免疫逃逸

今年5月2日發表在medRxiv上的一篇預印本文章稱,與BA.1相比,BA.4和BA.5具有更強的免疫逃逸能力,即便是打了疫苗或者曾感染過BA.1,也可能無法避免再次感染BA.4或BA.5。南非的研究人員在2021年11月和12月期間收集了曾感染過BA.1的患者的血樣,包括接種或未接種疫苗的病例。經檢測,這些血樣中的抗體中和BA.4和BA.5亞株的能力比中和其他Omicron亞系的能力低好幾倍。不過,盡管如此,接種過疫苗的人的抗體還是更有效一點。這可能是因為南非BA.1亞系流行的那一波過去以后,人們體內對BA.1的免疫力逐漸消退了。

同日,另一篇發表在bioRxiv上的預印本文章也報道,感染過BA.1后恢復的病人的抗體在實驗室條件下對BA.4、BA.5及BA.2.12.1亞系的中和能力不如對BA.1亞系的中和能力。在這項研究中,國內的一個團隊基于新突變株的DNA序列合成了其刺突蛋白,然后測試了不同抗體阻止其結合細胞表面受體的能力。研究者收集了156份血樣,每個人都打了疫苗及加強針,其中有些感染過BA.1,還有些是20年前感染過SARS-CoV-1病毒的幸存者。與南非團隊類似,他們也發現感染過BA.1的受試的血樣中和BA.4、BA.5及BA.2.12.1的能力要比中和BA.1的能力弱一些。有趣的是,他們還發現,在感染過BA.1的受試中,打過疫苗的受試的血樣中和能力甚至不如沒打過疫苗的受試。

去年12月,紐約哥倫比亞大學何大一(David Ho)教授就曾在Nature發文稱Omicron變異株對先前廣泛使用的四種疫苗均具有顯著的抗體逃逸能力。目前,他的團隊已發表預印本報道BA.2發展而來的亞系 BA.2.12.1 和 BA.4/5具有更強的抗體逃逸能力。

前述發表在bioRxiv上的文章指出了新變體具有通過逃避抗體中和的方式來實現免疫逃逸的能力。BA.4、BA.5及BA.2.12.1攜帶的突變改變了刺突蛋白452位的亮氨酸(L452),病毒正是通過其刺突蛋白結合細胞表面受體進入細胞的,所以刺突蛋白氨基酸序列的變動就導致了刺突蛋白結合性質的改變。L452所在的結構域也是抗體結合的關鍵位點。L452處于病毒的高變區,這里出現4種不同的突變,研究者懷疑,這是疫苗接種和大規模Omicron感染帶來的高度群體免疫帶來的選擇壓力所造成的后果,能夠逃逸免疫的突變集中留存了下來。Delta突變株在452位點也有重要的突變,所以許多科學家正在密切關注該位點[4]。

何大一認為,這些毒株的出現提示了Omicron變體已經、并將持續進化出更具有傳染性和抗體逃逸能力的亞系。

5月26日發表在bioRxiv上的一篇預印本文章報道,相比BA.2亞株,BA.2.12.1對接種者血清的抵抗能力只強了1.8倍,而BA.4和BA.5的抵抗能力則強了4.2倍,因此后兩者更容易造成突破感染。BA.2.12.1、BA.4和BA.5氨基酸位點L452上的突變能夠幫助它們逃脫靶向2類和3類受體結合域的抗體。BA.4和BA.5攜帶的F486V突變能夠幫助它們逃脫靶向1類和2類受體結合域區域的抗體,同時也損害了它們對細胞受體ACE2的親和力。但是,R493Q回復突變又恢復了它們對ACE2的親和力。現臨床使用的治療性抗體中只有禮來開發的bebtelovimab(LY-COV1404)仍對BA.2.12.1、BA.4和BA.5保持著完全的中和效力。[7]

疫苗開發與抗體治療

在實驗室研究中,BA.1感染產生的免疫力對新亞系毒株的作用很有限,因此不乏有聲音質疑莫德納(Moderna)、輝瑞/BioNTech和其他制藥公司正在開發的、針對Omicron的疫苗是否有效。莫德納已經測試了兩個版本的mRNA疫苗,一種包含原始新冠病毒和Beta毒株的序列,另一種包含原始新冠病毒和Omicron BA.1亞系毒株的序列,但還沒有報告這兩個版本對新亞株的效果。輝瑞/BioNTech也測試了一種加強針和另一種基于BA.1的疫苗的效果,預計六月底才能出結果。FDA會在6月28日分析數據并推薦秋季使用的疫苗。

杜克-新加坡國立大學醫學院(Duke-NUS Medical School)病毒專家王林發認為,病毒進化的腳步太快了,針對特定亞株的疫苗研發跟不上,未來應對突變株的更好辦法可能是針對多種亞系毒株的廣譜單克隆抗體雞尾酒(即聯用多種單抗)。

已有研究發現,從感染過新冠病毒原始毒株的康復病人血液中分離出來的抗體F61能夠中和BA.1、BA.1.1、BA.2、BA.3和BA.4 等五種變體,另一個結合不同抗原表位(epitope,決定抗原與抗體結合特異性的位點)的抗體D2則能夠中和除BA.1.1和BA.4以外的幾種突變株。如果兩種抗體聯用,會表現出協同作用,能夠在體外中和上述所有亞系[5]。采用這類廣譜中和抗體,將會是抗體治療的主流。

對重病易感的人群(包括免疫缺陷的人群)而言,雞尾酒治療方法可能提供長達幾個月的保護。王林發認為,保護這些易感人群很重要,因為許多研究者懷疑,新的突變株正是從那些長期感染者體內出現的,他們的免疫系統沒能夠清除病毒。

雞尾酒療法的主要阻礙是極其昂貴的價格——每人每劑需要1000美元。另外,它的研發周期可能也不短。如果有人能將花費降到50或100美元,雞尾酒療法就有可能成為阻止新冠長期傳播的有效策略。這甚至可能比不斷更新疫苗更劃算。

預測:下一波疫情

雖然在歐洲和北美都發現了BA.4和BA.5突變株,但它們可能不會造成新一波疫情,至少目前不會。比利時天主教魯汶大學(Catholic University of Leuven in Belgium)演化生物學家Tom Wenseleers認為,它們和BA.2親緣關系很近,而后者剛在歐洲掃蕩過一圈,所以那里人群的免疫力可能還很高。因此,它們對歐洲的影響可能會小一些。

如果新冠病毒繼續沿現在的路徑演化,它有可能會變成一種季節性的呼吸系統疾病。新冠病毒感染的模式會變得越來越有跡可循,因為新突變總會利用群體免疫機制的缺陷來入侵,驅動其周期性的傳播。科學家們可能越來越準確地預見人群對COVID-19的免疫力的持續時長,以及新一波疫情何時到來。西雅圖弗雷德·哈欽森癌癥研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle)的病毒演化生物學家Jesse Bloom則認為,這是一種解讀目前疫情觀察結果的方式,但我們應該保持謹慎,因為觀察時間尺度還太短,不足以外推到更廣泛適用的規律。

病毒變異節奏那么快,幸運的是,我們是能以不變應萬變的。控制傳染病的措施——重視傳染源、保護易感人群也適用于新冠。防疫三件套,我們每個人都做得到:勤洗手,戴口罩,保持社交距離,便可以將感染風險降到最低。

參考文獻

[1] https://www.the-scientist.com/news-opinion/what-you-should-know-about-new-omicron-subvariants-70012

[2] https://www.uptodate.cn/contents/covid-19-epidemiology-virology-and-prevention

[3] https://www.yalemedicine.org/news/5-things-to-know-omicron

[4] https://www.science.org/content/article/new-versions-omicron-are-masters-immune-evasion

[5] https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.05.27.493682v1

[6] https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.31.474653v1

[7] https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.05.26.493517v1

[8] https://weekly.chinacdc.cn/en/article/doi/10.46234/ccdcw2022.094

[9] https://weekly.chinacdc.cn/en/article/doi/10.46234/ccdcw2022.095

[10] https://weekly.chinacdc.cn/en/article/doi/10.46234/ccdcw2022.104

[11]?https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.04.30.489997v1

[12] https://www.cnbc.com/2022/05/11/who-says-omicron-bapoint4-and-bapoint5-subvariants-have-spread-to-over-a-dozen-countries.html#:~:text=Another%20omicron%20subvariant%20called%20BA.2.12.1%20has%20been%20detected,subvariant%2C%20most%20of%20which%20comes%20from%20the%20U.S

撰文?|?Kestrel

上一篇:睡夢中“虎軀一震”是猝死的信號?

下一篇:食物營養無法靠人為手段保存?

-

衛生紙可以直接沖進馬桶里嗎?2017-09-01 14:33:32流言:走進公廁小隔間,你往往會發現馬桶旁邊還有個小紙簍,里頭滿是些黃白相間之物,不單是公廁,很多朋友自家衛生間,也往往會備個類似的小紙簍,用來裝用過的廁紙。但是

衛生紙可以直接沖進馬桶里嗎?2017-09-01 14:33:32流言:走進公廁小隔間,你往往會發現馬桶旁邊還有個小紙簍,里頭滿是些黃白相間之物,不單是公廁,很多朋友自家衛生間,也往往會備個類似的小紙簍,用來裝用過的廁紙。但是 -

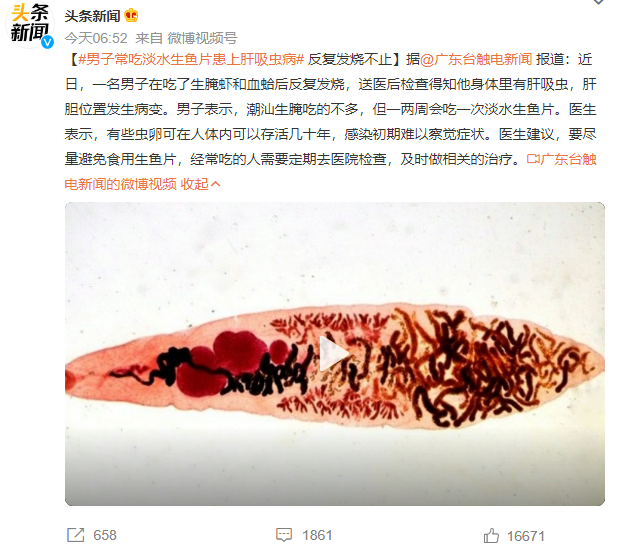

生吃水產會感染寄生蟲?2017-09-01 14:33:32流言:近日,一男子吃淡水生魚片患上肝吸蟲病的新聞沖上了熱搜,這里要再次提醒大家,不論海里還是河里,很多水產都帶著寄生蟲,生吃有風險。來自微博可能有朋友覺得,這還

生吃水產會感染寄生蟲?2017-09-01 14:33:32流言:近日,一男子吃淡水生魚片患上肝吸蟲病的新聞沖上了熱搜,這里要再次提醒大家,不論海里還是河里,很多水產都帶著寄生蟲,生吃有風險。來自微博可能有朋友覺得,這還 -

感染寄生蟲無法避免?2017-09-01 14:33:32流言:2022年2月份,廣西桂林全州有位俸女士,因不明原因的上腹脹痛、惡心,前往醫院就診。經過醫生的檢查后發現,俸女士是感染了肝巨片形吸蟲,并且已經被寄生蟲吃掉

感染寄生蟲無法避免?2017-09-01 14:33:32流言:2022年2月份,廣西桂林全州有位俸女士,因不明原因的上腹脹痛、惡心,前往醫院就診。經過醫生的檢查后發現,俸女士是感染了肝巨片形吸蟲,并且已經被寄生蟲吃掉 -

綠豆沒有什么營養?2017-09-01 14:33:32流言:炎熱的夏季里,很多家庭會熬上一盆綠豆湯放在冰箱里冷藏起來,口渴的時候喝上一碗,爽口又消暑。很多人認為綠豆只是可以用作消暑并沒有什么營養。真相:要想了解綠豆

綠豆沒有什么營養?2017-09-01 14:33:32流言:炎熱的夏季里,很多家庭會熬上一盆綠豆湯放在冰箱里冷藏起來,口渴的時候喝上一碗,爽口又消暑。很多人認為綠豆只是可以用作消暑并沒有什么營養。真相:要想了解綠豆